Nunca le había dado tan fuerte. Estaba casi, casi seguro, de que esta vez era la buena, la definitiva. Nunca antes había sentido algo así por una mujer, tan profundo, tan placentero; nunca se había visto estableciendo un lazo de comunicación como el que tenía con Azucena. Eran almas gemelas.

Había llegado la hora de la prueba.

Conoció a Azucena, dónde si no, en la biblioteca del pueblo. En realidad la tenía vista, una mujer que no llamaba precisamente la atención, discreta, vistiendo vaqueros y blusas, vestiditos floreados que le daban un cierto aire antiguo, parecidos a aquellas enaguas que llevaban nuestras abuelas. Con sus gafas de concha y su pelo recogido era la imagen misma, estereotipada, de su propio oficio: maestra. Azucena, bien que mal, desasnaba a chicos y chicas en la escuela local, antes de que fueran al instituto. Y él, luego, en el instituto, procuraba encauzarlos hacia la formación profesional, para que salieran buenos fontaneros, cocineras o modistas y no engrosaran las filas de intelectuales con ínfulas y en el paro.

Había ido a buscar un libro de T.S. Eliot y, oh sorpresa, estaba cedido ¡desde cuándo había alguien interesado por la poesía en aquella aldea! Al principio le había fastidiado bastante, a Silvio le fascinaba la poesía y, sabedor de que carecía del don poético, escribía extensas y farragosas críticas poéticas que mandaba a sesudas revistas de círculos intelectuales y universidades, donde, a veces, se los publicaban, llenándole de merecido orgullo.

Le había fastidiado. Ahora estaba empeñado en un estudio sobre el funcionariado y la burocracia en la poesía y, claro, pensaba empezar por Eliot y Baudelaire. Se puso a mirar otros libros de poesía que había en el olvidado estante del rincón. Los había leído todos, todos los que no tenía en casa, claro. En casa tenía muchos más que la biblioteca pública. Les fue echando un vistazo y comprobó, sorprendido, que sólo había dos usarios que los leyeran: él mismo, y el socio número 50.

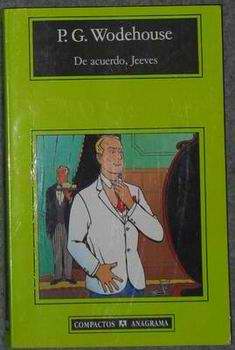

Jeeves (y otros) de P.G. Wodehouse

-Caramba, Jeeves, es un compromiso eso de describir uno de los libros que escribió el tal Wodehouse sobre usted.

-Lo lamento mucho señor, ese hecho es algo que excede mis competencias.

-No es como si tuviera que vender sus excelencias para colocarle en casa de algún otro caballero, se supone que he de describir sus méritos y su comportamiento, y aunque lleva usted varios años a mi servicio, y reconozco que ha conseguido evitarme algunos daños memorables; como cuando quise casarme con aquella Gladys que coleccionaba mastines, o cuando me empeñé en llevar un chaleco verde con cuadros morados a las carreras de Ascot, no todo sería poner guirnaldas a su paso, Jeeves.

-Sirvo al señor lo mejor que sé, señor.

-Ciertamente un valet de chambre como usted es el contrapunto ideal para un joven licencioso y dado a la molicie como yo en estos tiempos victorianos que corren y en este imperio británico. Ya ve, un socio del «Club de los Zánganos», tan selectivo, ha de mantener una cierta imagen de disipación y vacuidad. No quiero que me confundan con uno de esos petimetres de la city. Hay que vivir la vida, Jeeves, es un consejo que le doy. ¿Tiene ya ese té y esos sandwiches de pepino, Jeeves?

-Sí señor, me he permitido añadir un trozo de tarta de la cocina de mistress Travers.

-Ah, excelente idea, Jeeves. ¿Está usted en buenos términos con el cocinero francés de mi tía Dahlia, o más bien le atrae a su cocina cierta criadita de la casa?

-Ciertamente una visita a Brinkley Court en mi tarde libre no carece de atractivo, señor, monsieur Anatole es un generoso anfitrión en el ala del servicio, y la presencia de la doncella a que se refiere el señor contribuye a estimularme a frecuentar aquella mansión.

-Sé a lo que se refiere, Jeeves, yo mismo me he visto en algún momento de mi vida interesado por una cara bonita. Vaya con cuidado, Jeeves, suelen ocultar pérfidamente los más ingeniosos mecanismos a fin de acabar con la vida bohemia, feliz y despreocupada de los más cándidos solteros. Desdichado el que sucumbe bajo sus garras enguantadas en fina seda.

-Agradezco mucho su advertencia, señor.

-¿Ve, Jeeves? No siempre va a ser usted quien me saque de los más endiablados enredos con su portentoso ingenio

-El señor me honra con sus comentarios.

-Jeeves, esa mención al cocinero de mi tía me ha hecho recapacitar. Desearía volver a probar esa deliciosa críªme boullabaise, y el gigot d’agneau au vin, ah, y su glorioso canard í l’orange. ¿Usted cree que la vieja bruja habrá olvidado ya que teñí a su perrito faldero de azul?

-Lo considero muy probable, señor, ha llegado a mis oídos que la prima del señor, la señorita Travers fue sorprendida carteándose con un caballero yanqui, lo que ocasionó no poco revuelo entre sus mayores, por lo que aquel pequeño descuido habrá cedido su lugar en la memoria de su tía a preocupaciones más inminentes y perentorias.

-Ah, mi dulce primita siempre tan díscola. No se hable más, Jeeves, meta el cepillo de dientes en una bolsa y partamos en busca de tan sabrosas viandas. ¡Todo sea por la familia, Jeeves!

-Sí, señor

¡Fotosó fotosó!

El fotosó no sólo abre un mundo de humor y de ironía, de burla propia y diversión, también te hace a veces ponerte serio y especular. ¿Cómo serías si no fueras como eres? ¿Cómo te gustaría ser? Curiosamente, cuando sugiero a mis víctimas que elijan el tipo de montaje que quieren, suelo decirles: gracioso, infantil, sexi, descarado… Siempre eligen algo muy descarado. Aunque luego no se atreven a exhibirse así. Estos son algunos montajes de los más decentitos.

Avatares

Amor posible (sí, posible, no lo otro)

Él era un poeta

existencialista

que escribía ripios

en una revista.

Ella era una estatua

obra de Llimona,

que en medio del parque

quedaba tan mona.

Y cómo sufre el pobrecito

que tiene roto el corazón,

porque una amante de granito

es una gran complicación.

í‰l vuelve al parque por la noche

con gran sigilo y precaución,

y de una bolsa de aluminio

saca un jugoso chuletón.

Pone el bistec en tales partes

que no me atrevo a mencionar,

y se refrota con tal arte

que pasa lo que ha de pasar.

Allí le encontraron

en un mes de enero,

una mañanita

tirado en el suelo.

A su bienamada

estaba abrazado,

igual de desnudo

y petrificado.

Ya eran dos estatuas

y las dos yacentes,

en una postura

más bien indecente.

Nadie entendió de aquel poeta

que la quisiera de verdad.

Sólo que estaba majareta

y que era una barbaridad.

Qué sabrán amores

lo que es malo o bueno,

¡y no habrá mujeres

que merezcan menos…!

Y a quienes de esto

se escandalizaban

les diré que, encima,

a ella le gustaba.

Tomás Galindo ®

40 de mayo

Qué bien, qué bien, por fin nos podemos quitar el sayo. Por fin pasó el día dichoso en que hasta las viejas admiten que han llegado los calores, y es hora de desprenderse de chales, rebecas, calcetines y mostrar las chichas lo más posible para notar el fresquito, y de paso que nos dé un poco el sol, que hay que ver lo blancuzcos que estamos. Una piel morenita siempre ha sido paradigma de salud y vitalidad. Ya se están examinando los chicos, ya van a comenzar de un momento a otro las vacaciones de verano, ya florecen por doquier los puestos de venta de helados, los escaparates se llenan de maniquíes en biquinis coloridos y varoniles bermudas floreadas. La gente enseña los deditos de los pies. Oh, qué lindos. Los dedos de los pies tienen algo de infantil y de inocente. Hay escotitos y escotones, hay bíceps, hay torsos peludos, hay bronce, mucho bronce, los cuerpos echan humo tendidos al sol, el inclemente sol, ese traidor que te quema siempre, porque siempre te descuidas de él.

Y los pantalones cortos, ah los pantalones cortos. De repente volvemos todos a la infancia y vestimos de corto. Esto es lo mejor del cuarenta de mayo, que con la relajación en la forma de vestir, por fuerza ha de venir la relajación en las actitudes sociales, austeras y frías de las temporadas invernales. Cuánto daño nos hace el ir vestidos; porque la vestimenta no sólo nos da calor y protección, no, también nos otorga estatus, grado, representatividad. Uno, cuando se viste, se inviste, y de Juan o Pedro o María o Pepa, pasa a ser el ejecutivo agresivo, el señor trajeado, la dama elegante, el médico, el bombero, o el chica de servir. Si uno va desnudo es, a priori, igual que cualquier otro; si uno va vestido ya es más o es menos. En verano todo es más suave, más gracioso, más leve y pasajero. ¡Cómo pueden reñir agriamente dos señores en bermudas, sombrerito de paja y ridícula camisa floreada!

Oh, cuarenta de mayo, día de cambiar la ropa del armario, sacando las camisetas con propaganda del bar de la esquina, del taller del cuñado, de la carrera pedestre, sacando las sandalias, las bambas, las gorras de visera, los zapatos con rejilla, y escondiendo las bufandas, los jerseis, la trenca. ¿Por qué no celebramos el cuarenta de mayo en vez de la navidad, esa sosa festividad que siempre cae en tan mala fecha, con tanto frío que no se puede festejar nada?

Bienvenido seas, cuarenta de mayo, y ojalá te llevaras los sayos para siempre jamás..

Las temidas preguntas de los niños

Ayer le di una lección a mi hija, no todos los padres podrían decir lo mismo. Tiene diez años y un millón de preguntas capaces de atropellarme. Los años y las preguntas. Se las contesto con más voluntad que pericia, cuando las sé, o intuyo, o por lo menos le doy mi versión y siento muchísima vergüenza cuando no, porque, aunque me mire como diciendo “pobre papá qué esfuerzos haceâ€, a mí me parece haber perdido capa y espada y yo mismo haber caído del brioso corcel. Pero ayer me hizo una que me dejó más perplejo aún:

-¿Y por qué tú no me haces preguntas a mí? -dijo desde sus diez años sabios.

Es evidente que no hay razón alguna, por qué no hacerles preguntas a los niños. Es estupendo, y le hice la primera:

-¿Y tú qué crees que hace falta en este mundo?

Sopló, y fue contundente:

-Hace falta cariño alegría trabajo libertad y sobre todo amor.

-Te dejas lo principal -niña- ajá, te atrapé.

-¿Ah sí, y qué es?

-Lo que más falta hace en el mundo son niños que hagan muchísimas preguntas.

Me dio un beso en el brazo y dijo:

-Qué papá tan bueno.

Y con estas y otras disquisiciones filosóficas se me acabó haciendo mayor.